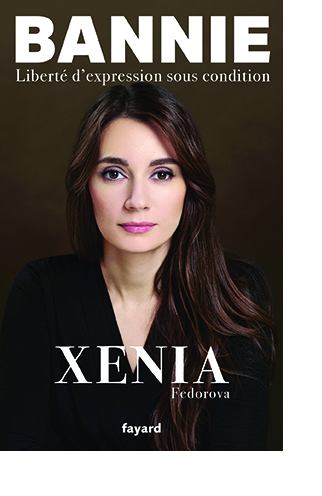

Das Martyrium von Xenia Fedorova und der Kampf gegen RT France

Die Verfolgung und Schließung des französischen Senders RT France

Dieser Sender wurde zwischen 2017 und 2023 von der russischstämmigen Gründerin und Präsidentin Xenia Fedorova betrieben. Mit Vielseitigkeit, Präzisionund Geschick. Sie berichtete zum Beispiel über die in der Mainstream-Presse nur marginal behandelten Protestmärsche der Gelbwesten in Paris und andernorts.

Im März dieses Jahres erschien bei Fayard ihr Buch Bannie – Liberté d’expression sous condition, das erst auf Französisch vorliegt. Sie beschreibt darin nicht nur ihr Leben, sondern auch den wachsenden und schließlich vernichtenden Widerstand gegen RT France. Dies war ein wahrer Leuchtturm der freien Berichterstattung, der weit über die Grenzen Frankreichs hinaus sichtbar wurde. Er fehlt nun in der weitgehend manipulierten Medienlandschaft.

Eine Schande in der Nation der Menschenrechte, an der auch Präsident Macron persönlich mitbeteiligt war. Edzard Clemm hat Xenia Feodorovas Weg und Schaffen in sorgfältiger Weise geschildert.

Korrigendum zum Mai-Juni Editorial

Hier fand sich ein kleiner, aber sinnentstellender Druckfehler. Der Kasten beginnt mit einem Zitat von Adalbert von Keyserlingk, dem Sohn von Johanna von Keyserlingk, der das Koberwitz-Buch herausgegeben hatte: «Johanna von Keyserlingk erlebte in den Todestagen Rudolf Steiners so Wesentliches…». Der insgesamt 7-zeilige Absatz ist Teil des gleichen Zitats.

Dann folgt das längere Hauptzitat von Johanna von Keyserlingk mit ihrem ahrimanisierten Geisterlebnis. Es kann scheinen, dass das erste Zitat von mir stammt.

Das ist hiermit richtiggestellt.

Beide Zitate finden sich in der 3. Aufl. 1985 des Buches Koberwitz 1924 – Die Geburtsstunde einer neuen Landwirtschaft, auf S. 188.

Ludwig Polzer-Hoditz und das Geisterlebnis J. v. Keyserlingks

Polzer wusste vom gerade angeführten Keyserlingk-Erlebnis. Am 18. November 1935 – in der Zeit des sich anbahnenden Dornacher Vorstands-Zerfalls – machte er eine entsprechende Notiz. Vermutlich traf er Johanna Keyserlingk anlässlich der Kremation Steiners am 3. April 1925. Von einer Begegnung mit R. Steiner berichtet er mit keinem Wort. Aber Gräfin Keyserlingk wird ihm das Erlebnis, das sie an diesem Tage hatte, vertrauensvoll berichtet haben. Jedenfalls notierte sich Polzer die Hauptsätze – mit Ausnahme u.a. des Jesuitensatzes – fast wörtlich in sein Tagebuch. Es sieht für manche so aus, als ob Polzer die gleiche «Inspiration» wie Keyserlingk empfangen hätte. Das wäre aber eine weitere Fehldeutung. Erstens macht er mit keinem Wort auf einen solchen mutmasslichen Quell aufmerksam, während er Nacht-Erlebnisse von Steiner, z.B. im Jahre 1935 klar als solche kennzeichnet (siehe meine Biografie, 2. Aufl. S. 403 u. 418). Es wird von ihm nur das Datum wiederholt, an dem Johanna von Keyserlingk das Erlebnis hatte, das sie ihm, wie gesagt, wohl mündlich noch am Tag der Kremation vertraulich weitererzählte. Am Schluss notierte er noch: «R. St. gest. 25. März 1925». Das ist kein Steiner-Datum, sondern der Tag, an dem Polzer den allerletzten Brief Rudolf Steiners aus Wien empfing, der ihm nach Prag weitergesandt wurde, wo er am Sterbetag Steiners eintraf. Nichts deutet darauf hin, dass er ein zweites Post-mortem-Erlebnis, neben dem von Keyserlingk hatte, das aber eben gar kein reines war und willkürlich von Eva Heck als Die Post-mortem Mitteilung – Betonung auf die – hochstilisiert wurde. Als ob es nicht zahlreiche wirkliche und reine Post-mortem-Mitteilungen z.B. Moltkes gegeben hätte, die aber ignoriert werden.

Die neuere Wurzel der Verwirrung geht auf Gerhard von Beckerath zurück, der in seinem durchaus kritischen und anerkennenswerten Buch Rudolf Steiners Leidensweg (Dornach 2011) Polzer anführt (S. 244), der Keyserlingks Worte vom April 1925 zitiert. Von Beckerath meint, es handle sich um «Notizen über Rudolf Steiners an ihn gerichtete Worte». Nichts deutet darauf hin, dass diese Worte von Rudolf Steiner an ihn gerichtet wurden. Polzer hätte das, wie er das in anderen Fällen stets tat, selbst festgestellt! Er hatte sie eben von Gräfin von Keyserlingk selbst abgeschrieben.

Johanna von Keyserlingks nicht unproblematisches Erlebnis (siehe Mai-Juni Editorial) lässt sich also nicht, wie Beckerath es tut, einfach Polzer und Steiner in die Schuhe schieben. Eine Sache wird durch häufige Vervielfältigung und Verwechslung nicht wahrer.

T.H. Meyer